« C’est par l’art que je m’engage dans l’exploration de l’histoire » — Elvan Zabunyan

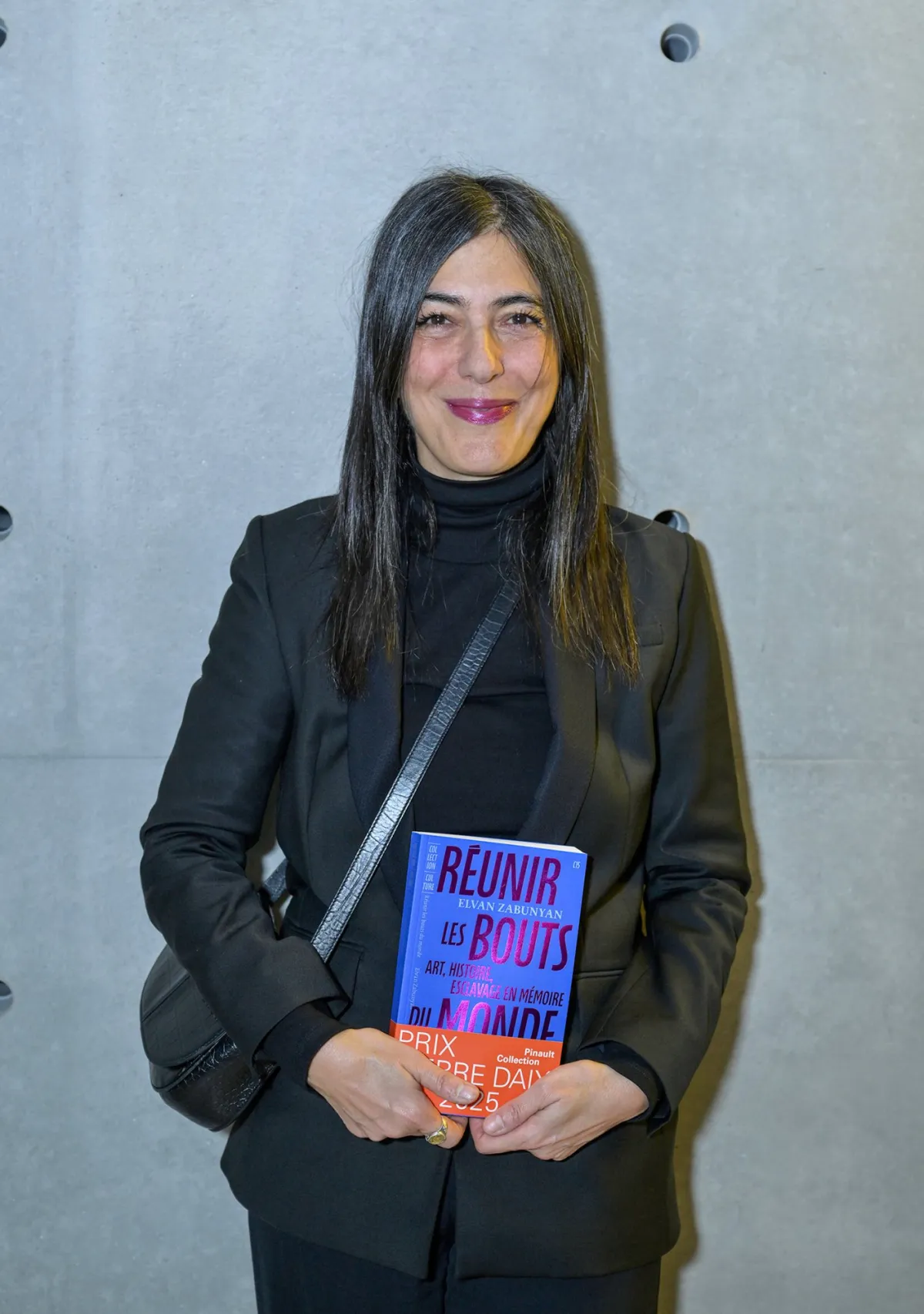

Lauréate du prix Pierre Daix 2025, l’historienne de l’art Elvan Zabunyan revient sur la construction de son ouvrage et la dimension politique qui traverse ses recherches.

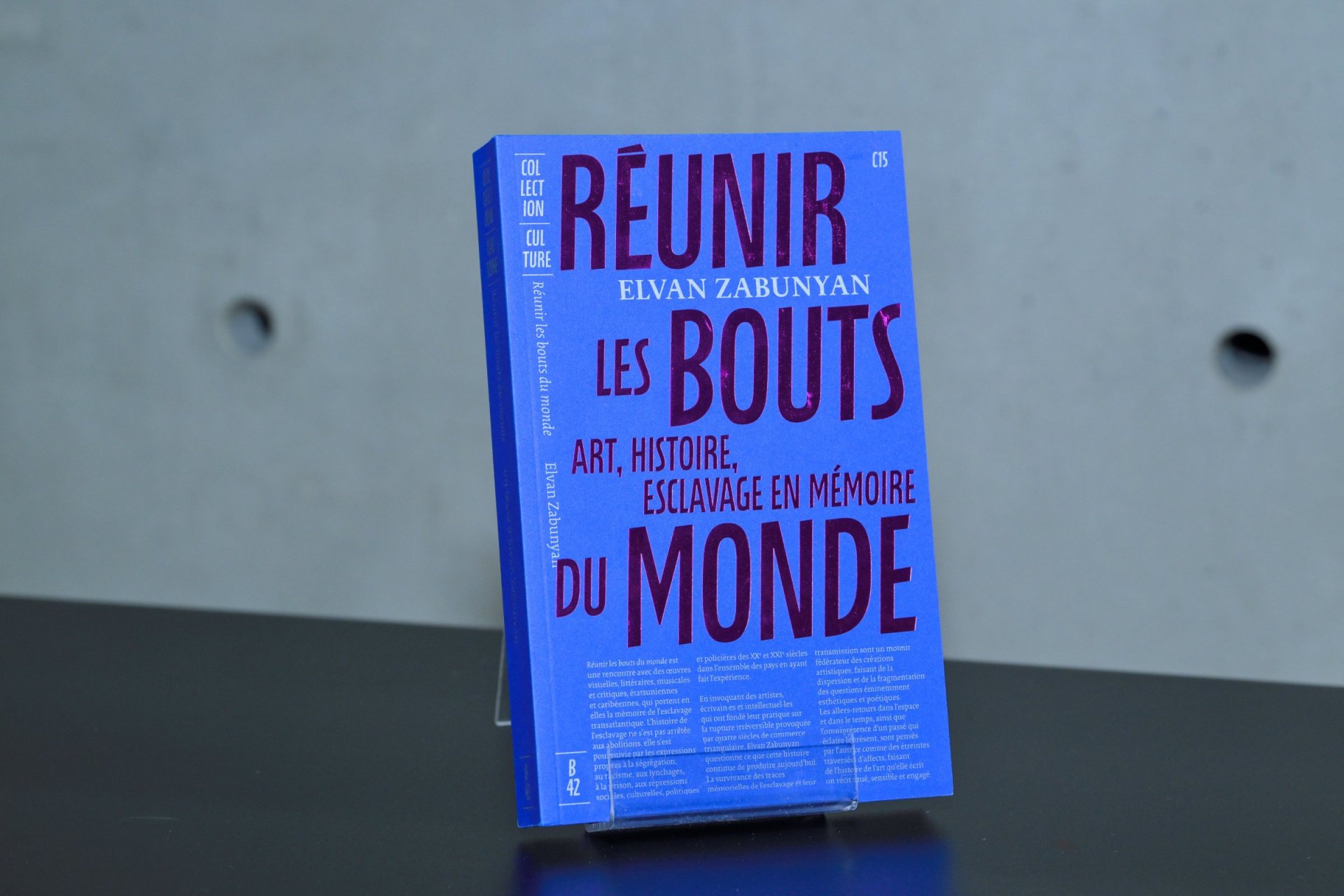

Le prix Pierre Daix 2025 a été décerné ce lundi 24 novembre à Elvan Zabunyan pour son ouvrage Réunir les bouts du monde : Art, histoire, esclavage en mémoire, publié en octobre 2024 aux éditions B42. Créé en 2015 par François Pinault, ce prix récompense chaque année un ouvrage consacré à l’histoire moderne et contemporaine.

Quelles correspondances entretiennent les notions d’art, d’histoire et d’esclavage au sein de votre ouvrage ?

Art, histoire, esclavage en mémoire est le sous-titre de Réunir les bouts du monde. Je souligne ainsi que l’art se confronte à l’histoire de l’esclavage en faisant émerger de nouvelles résonances, parmi elles : les liens que nouent les artistes avec le passé et les archives, la puissance des transmissions mémorielles, les méthodes de travail que j’ai appliquées. L’étude fine de la production des artistes est au cœur de mon processus de recherche, c’est par l’art que je m’engage dans l’exploration de l’histoire, notamment celle de l’esclavage. En remontant au 19e siècle, j’analyse les combats abolitionnistes, en amont et au-delà de 1865, date qui marque aux États-Unis l’émancipation des personnes mises en esclavage à l’issue de la guerre de Sécession. Je mène une réflexion dans la conscience d’un passé qui infuse dans l’art contemporain.

Ce qui m’intéresse est la façon dont les artistes ont, elles-mêmes et eux-mêmes, représenté, dans et par leurs œuvres, les faits historiques de cette époque, et ce, en choisissant non pas d’en faire une illustration mais une création. En tant qu’historienne de l’art, je sonde ce que racontent ces œuvres, je les regarde, les écoute, je m’immerge dans les imaginaires qu’elles composent, les libertés qu’elles proposent. Le terme de « correspondances » que vous utilisez me semble très approprié à la façon dont j’ai écrit cet ouvrage. Ce sont de multiples correspondances artistiques qui m’ont aidée à tresser des liens entre les vides et les silences de l’histoire de l’esclavage.

Pourquoi vous êtes-vous intéressée à la scène artistique étatsunienne et caribéenne en particulier pour explorer ce thème ?

Je me suis spécialisée dans l’art africain-américain depuis trente ans et je lis les sources historiques, théoriques, critiques, philosophiques et artistiques principalement en anglais. J’admire les travaux de collègues étudiant des sujets similaires depuis l’Amérique du Sud, l’Afrique ou l’Océan indien. Pour ma part, c’est aux États-Unis que j’ai mené l’essentiel de mes recherches et c’est en échangeant directement avec des artistes et intellectuel·les y vivant que j’ai conduit ce travail au long cours. J’ai aussi découvert le terrain caribéen à partir de la Grande-Bretagne et de la France. En convoquant les œuvres d’artistes et d’écrivains originaires des Antilles, de la Guyane, de la Jamaïque, de Cuba, j’ai souligné les phénomènes de déplacements culturels et les dialogues qui en résultent. Ce que l’on appelle « diaspora africaine » se trouve au centre de ma réflexion. La déportation pendant quatre siècles de plusieurs millions de personnes de l’Afrique vers les Amériques dans le contexte du commerce triangulaire et la perte de l’origine qui en a résulté m’a toujours bouleversée, c’est un point pivot de mon étude.

Dès lors, j’ai réuni les œuvres d’artistes qui ont fait de la mémoire de cette expérience irréversible la matière de leur création. Je souhaitais aussi montrer que les œuvres naissant de leur réflexion respective proposent de nouvelles formes, que la fragmentation produite par l’éclatement des origines ouvre à des esthétiques inédites. Restant fidèle au travail de certain·es artistes et théoricien·nes avec qui j’ai tissé de fortes attaches au fil des années, j’avais envie que la recherche pour ce livre se situe intuitivement dans la continuité de ma pensée, qu’elle confirme ces attachements et les renforce. J’ai créé des passages, des points de rencontre volontairement inattendus entre les œuvres et les artistes. J’ai aussi produit une rupture méthodologique d’envergure en ne considérant pas les scènes artistiques étatsunienne et caribéenne comme distinctes mais liées par une histoire collective de la dépossession et de la violence, par un héritage commun qui leur accorde un immense pouvoir de révolte et d’émancipation.

« Ce qui m’intéresse est la façon dont les artistes ont, elles-mêmes et eux-mêmes, représenté, dans et par leurs œuvres, les faits historiques de cette époque, et ce, en choisissant non pas d’en faire une illustration mais une création. »

De quelle manière avez-vous construit ce livre et pourquoi ce chapitrage singulier faisant référence aux éléments naturels ?

La composition du livre est transversale et transhistorique, elle a été pensée comme une trajectoire s’appuyant sur l’expérience des personnes mises en esclavage et l’hommage qui leur est rendu par les artistes. Il a été construit à partir des œuvres que j’ai choisies d’intégrer à ma réflexion. Ce choix était nécessaire car j’ai récolté en dix ans de recherche un nombre important de références artistiques et je ne pouvais pas toutes les traiter dans l’ouvrage sans interrompre le mouvement non linéaire pour lequel j’avais opté. Si tout, du premier exergue jusqu’à la dernière citation, a été pensé en amont de façon extrêmement précise, j’ai choisi dans le même temps d’accorder une certaine organicité souple au déroulé. La référence aux éléments naturels s’est imposée au moins cinq ans avant de commencer à écrire. Je devais trouver une façon d’organiser mes archives et j’ai très vite constaté que l’eau, la terre, le feu et l’air me permettaient d’étudier les œuvres sans les enserrer dans une approche thématisée.

Comme il est très clair dans le livre, ce chapitrage n’enferme pas mais ouvre ; on sent que ce sont les œuvres qui nous prennent par la main pour nous aider à nous déplacer dans cette histoire ayant l’esclavage en mémoire. J’avais aussi travaillé très tôt autour d’artistes prenant appui sur les biographies et autobiographies de personnes mises en esclavage, qui avaient fui les plantations, qui avaient raconté leur vie. Ainsi des figures que j’ai découvertes avec admiration — Harriet Jacobs, Frederick Douglass, Sojourner Truth, Harriet Tubman — deviennent par leurs écrits et leurs photographies des sujets précieux pour les artistes contemporain·es qui s’y réfèrent. J’ai ainsi décidé de commencer par un premier chapitre que j’ai intitulé « Récits enlacés », soulignant les processus croisant une histoire du 19e siècle et une histoire de l’art actuelle. Ce sont aussi les œuvres qui ont déterminé la référence aux éléments. L’eau s’est imposée d’emblée comme deuxième chapitre car beaucoup d’artistes l’ont convoquée dans leur pratique visuelle créant ainsi une interprétation métaphorique de la traversée transatlantique, ce que l’on appelle en anglais Middle Passage, traduit par « Passage du milieu » en français. Celui-ci ouvre à des imaginaires paradoxaux qui touchent à la violence incommensurable de ce qu’il se passe à bord des bateaux négriers et à la représentation poétique qui peut en découler.

Un auteur qui a été très important pour exprimer ce concept est Édouard Glissant avec la notion de « barque ouverte » qu’il décrit dès les premières pages de son livre Poétique de la Relation publié en 1990. Il raconte l’horreur vécue lors de ce voyage sans retour par les passagers mis en esclavage, le dénuement le plus complet qui en naît et le sentiment de survie qui s’ensuit. Par sa langue unique, il apporte des clés de compréhension plus tangibles que celles des historiens. Les trois autres éléments sont abordés d’une façon similaire : l’arrivée dans une terre étrangère et l’existence en résistance ; le feu comme symbole renvoyant à des croyances ancestrales et à l’embrasement des révoltes ; enfin l’air qui renvoie au ciel et aux étoiles qui ont servi de boussole aux personnes mises en esclavage tout en signalant que l’oxygène que l’on respire peut manquer et mener à l’asphyxie. Ainsi, à chaque étape, les œuvres d’art que je choisis de faire se rencontrer nous révèlent des sensations cachées, des réalités politiques et poétiques combinées, que je mets en parallèle de faits historiques et d’éléments contextuels pour moi nécessaires.

Quelle expérience d’écriture retenez-vous de cette publication et quelle place occupe la littérature dans ces recherches que vous avez poursuivies ?

C’est exactement d’« expérience d’écriture » qu’il s’agit tant j’ai senti en écrivant l’effet galvanisant de rendre par les mots autant ma recherche que ce que j’avais expérimenté comme émotions en la conduisant. La relation entre une approche critique des œuvres d’art et la volonté de retracer des pans invisibilisés de l’histoire s’est concrétisée par une écriture engagée dans laquelle je vois, lorsque je relis certains passages, comme une urgence d’exprimer ainsi mes idées et ma pensée. Certaines personnes ayant lu le livre ont comparé ma manière d’écrire à de la littérature car je m’autorise des modalités de rédaction qui ne sont pas conventionnelles dans le monde universitaire ; je suis pourtant avant tout historienne de l’art et ne me considère pas du tout écrivaine dans le sens où mon ouvrage ne s’apparente à aucun moment à de la fiction même si celle-ci me sert de fil rouge quand je souligne que, par leur production fictive, les artistes racontent une histoire de l’esclavage originale qu’à mon tour j’appréhende et contextualise.

Cela m’amène à répondre que la littérature a occupé une place de premier plan dans mon travail car c’est par elle que j’ai compris comment saisir entre les lignes la réalité de cette institution abominable qu’est l’esclavage. J’ai lu Beloved de Toni Morrison au début des années 1990 ; elle a été l’une des premières autrices, avec Octavia E. Butler et son roman Kindred publié en 1979, à traduire dans cette langue d’une extrême beauté l’horreur et la violence, à créer littéralement un imaginaire de ce que Patrick Chamoiseau appellerait l’impensable. En 2016, il publiait son livre La Matière de l’absence et, là encore, en le lisant, j’ai ressenti toutes les connexions avec ce que je voulais créer dans mon propre ouvrage : une possibilité de faire surgir les faits par les évocations des poètes et des artistes. J’ai rencontré Patrick Chamoiseau dans un colloque à Rennes quelques mois plus tard et j’ai eu la chance d’engager une conversation avec lui autour de mes recherches. Être en dialogue avec un écrivain qui fait de la Relation de Glissant un des possibles pour penser le monde dans toutes ses différences a été un autre point important de mon processus d’écriture. J’ai choisi la liberté de m’exprimer comme je le souhaitais. Je pourrais citer beaucoup d’autres autrices et auteurs qui m’ont portée tout au long de mes recherches : Audre Lorde, James Baldwin, W.E.B. Du Bois — qui est sociologue mais dont l’écriture est très littéraire — ainsi que Michelle Cliff, écrivaine d’origine jamaïcaine et également historienne de l’art, dont les écrits m’ont guidée dans une acceptation encore plus forte de ma sensibilité face au sujet que je travaillais.

« la littérature a occupé une place de premier plan dans mon travail car c’est par elle que j’ai compris comment saisir entre les lignes la réalité de cette institution abominable qu’est l’esclavage. »

En quoi votre ouvrage participe-t-il d’une nouvelle lecture de l’histoire de l’art et de ses résonances dans l’art contemporain, selon vous ?

Comme pour toute recherche au long cours, j’ai testé au fil des années mes idées dans le cadre de séminaires, de conférences, d’articles. J’ai présenté certaines des œuvres de mon corpus lors de mes cours à l’université. Dans le même temps, l’actualité des expositions me confirmait que mes hypothèses et mes intuitions s’enclenchaient à une volonté de déplacer le curseur vers des productions artistiques ou patrimoniales qui interrogeaient avec de plus en plus de vivacité les problématiques raciales et les questions propres à l’histoire coloniale et esclavagiste. Des musées au Brésil, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou en France choisissaient de présenter des pratiques artistiques en lien direct avec ces problématiques. En 2024, quelques mois après avoir rendu mon manuscrit et alors que l’ouvrage était en production, j’ai visité Entangled Pasts, 1768-now à la Royal Academy of Arts de Londres, une exposition qui présentait des œuvres sur lesquelles j’avais écrit (celles notamment de Frank Bowling, d’Ellen Gallagher, de John Akomfrah, d’Isaac Julien), et qui optait pour des résonances similaires aux miennes.

Ainsi, Réunir les bouts du monde est une tentative de déplacer les codes de l’histoire de l’art vers une plus grande amplitude ; je parle souvent d’élasticité quand je veux évoquer des moyens de repousser les contraintes académiques tout en gagnant en liberté dans la façon de lire les œuvres. Depuis la sortie de l’ouvrage, j’ai constaté que des étudiantes et étudiants en histoire de l’art l’ayant lu avaient elles-mêmes et eux-mêmes opté pour des méthodologies de recherche plus émancipées, laissant un temps de côté l’impératif de l’objectivité pour exprimer leur propre subjectivité à travers une étude rigoureuse des œuvres d’art. L’esclavage transatlantique est l’histoire de ruptures généalogiques ; les artistes contemporain·es retissent les liens méconnus et les mémoires disparues. Cela me réjouit de penser que ce livre puisse avoir une fonction de relais.

Propos recueillis par Maxime Gasnier, octobre 2025

Biographie d'Elvan Zabunyan

Née à Paris en 1968, Elvan Zabunyan est historienne de l’art contemporain, professeure à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne et critique d’art. Depuis le milieu des années 1990, elle produit une histoire de l’art qui interroge les fonctions historiques, politiques, postcoloniales et féministes de l’art des 20e puis 21e siècles, en particulier dans le contexte étatsunien. Elle est l’autrice d’un ouvrage pionnier, Black is a color, une histoire de l’art africain-américain (Dis Voir, 2004), ainsi que de la première monographie sur Theresa Hak Kyung Cha (Les presses du réel, 2013). Elle est membre des comités éditoriaux de la revue Esclavages et post-esclavages (CIRESC/CNRS) et de la revue Critique d’art (Rennes). Elle a contribué aux publications d’artistes telles que Lorna Simpson (Prestel, 2013), Adrian Piper (MoMA, 2018), Ellen Gallagher (WIELS, 2019), LaToya Ruby Frazier (Mudam, 2019). Elle a codirigé plusieurs ouvrages et écrit de nombreux articles pour des recueils collectifs, des catalogues d’exposition et des périodiques à l’échelle nationale et internationale.

Parmi ses codirections d’ouvrages, peuvent être citées Constellations subjectives, pour une histoire féministe de l’art (Ixe, 2020) ; Decolonizing Colonial Heritage, New Agendas, Actors, and Practices in and beyond Europe (Routledge, 2022), issu du programme européen ECHOES qu’elle a coordonné entre 2018 et 2021 ; ainsi que L’art en France à la croisée des cultures (Paris/Heidelberg, DFK Paris/arthistoricum.net, 2023).

En 2024, elle était professeure invitée à l’University of Zurich où elle a enseigné dans le programme « Art History in a Global Context ». À l’automne de cette même année, elle a été co-commissaire de l’exposition « Correspondances, lire Angela Davis, Audre Lorde, Toni Morrison » au Crédac (Ivry-sur-Seine), fondée sur ses recherches dans les archives des trois autrices aux États-Unis. Le volume qu’elle a codirigé dans la collection « Histo-art » intitulé Vaincre le silence, histoire de l’art et genre a paru en juin 2025 aux Éditions de la Sorbonne. Elvan Zabunyan est également codirectrice de l’ouvrage Echo Delay Reverb, art américain et pensée francophone (B42, octobre 2025), qui accompagne l’exposition du même titre au Palais de Tokyo présentée cet automne.

Retrouvez plus d'informations sur le Prix Pierre Daix.