"Le mie sculture, le mie installazioni e i miei disegni sono sempre caratterizzati da una relazione fatta di echi reciproci" Tatiana Trouvé

Tatiana Trouvé in conversazione con Caroline Bourgeois e James Lingwood

Caroline Bourgeois e James Lingwood: Potresti parlarci della citazione di Astrida Neimanis che appare sulla parete del tuo studio, «Il mare che ora è nel tuo corpo forse un tempo è stato un fiume, forse un tempo ha fatto parte di un oceano»?

Tatiana Trouvé: È una citazione che mi piace molto. L’acqua racchiusa nel nostro corpo indica che siamo esseri acquatici, che veniamo dall’acqua ma anche che all’acqua ritorneremo, e che la nostra morte sarà un’evaporazione. L’acqua che conteniamo potrà circolare e, a meno di essere chiusi in una bara, forse nutrirà le radici degli alberi le cui cime, innalzandosi fino alle nuvole, daranno origine alle piogge. La nostra acqua si mescolerebbe a quella che fluisce per raggiungere i torrenti, i fiumi e i mari, e tutto ciò che è vivente. È una simbiosi acquatica, inscritta nel ciclo della vita e che, su un piano metafisico, come diceva Deleuze, implica che «solo gli organismi muoiono, mai la vita» (1).

CB/JL: In che modo tutto ciò influisce su come hai immaginato questa esposizione a Palazzo Grassi?

TT: Tutta la mostra è legata a questa dinamica, a questa rigenerazione, agli spostamenti e alle trasformazioni che permettono a ciò che appare di riapparire altrove, in modo diverso, in un ciclo apparentato con quello della vita. Anche l’opera collocata nell’atrio di Palazzo Grassi è connessa, in senso più letterale, al fenomeno della circolazione dell’acqua: si viene accolti da un pavimento di asfalto in cui sono inseriti dei chiusini di pietra e di metallo, insieme ad altri elementi che fanno parte del paesaggio urbano – come le strisce pedonali o le lastre di metallo usate nella realizzazione di lavori sulla superficie stradale. La composizione forma una sorta di mappa immaginaria, dove l’acqua è presente ma invisibile, al contrario di ciò che avviene a Venezia, dove l’acqua è onnipresente e visibile. Questa mappa presuppone che tutte le acque del mondo convergano in un solo punto e che questo punto sia ovunque, come qui sotto i nostri piedi, a Venezia. Mi piaceva anche l’idea di ribaltare il punto di vista dei visitatori con un gioco di scala – perché, dal corpo all’oceano, grazie all’acqua passiamo da una scala all’altra – attraverso la visione di quel pavimento che, osservato dal piano superiore, si trasforma in costellazione. Tra un pavimento pieno di aperture che ci porta sottoterra e una visuale dall’alto sullo stesso pavimento che ci proietta verso il cielo.

[…]

CB/JL: Possiamo pensare all’insieme del tuo lavoro come a una sorta di ecosistema?

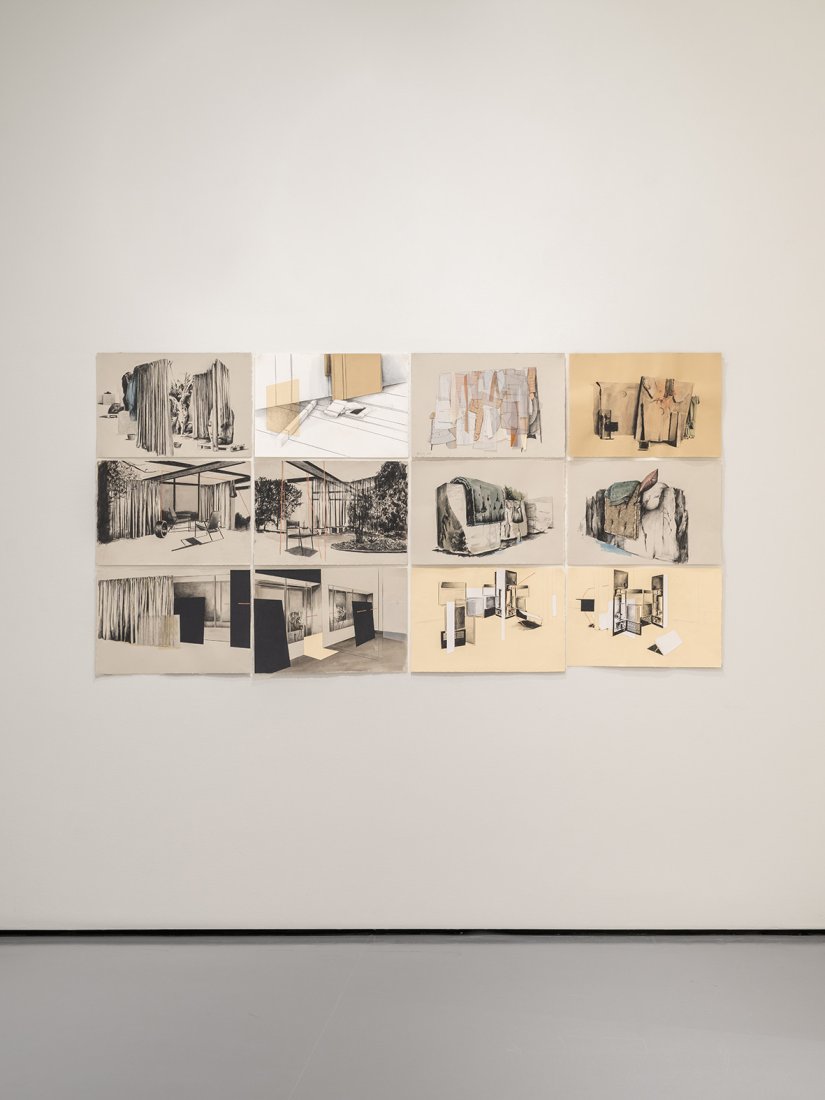

TT: Tra gli elementi che compongono la mia pratica, la circolazione ha un ruolo centrale. Tutte le mie opere sono collegate una all’altra, a livelli diversi. Non stabilisco una separazione tra sculture e disegni, e ho sempre fatto in modo che le prime potessero scambiare le proprie qualità con i secondi. Le sculture possono disegnare gli spazi in cui trovano posto e i disegni possono scolpire gli spazi all’interno dei quali sono esposti. Ma tra sculture e disegni possono anche circolare alcuni elementi: materiali, forme ecc. L’insieme che ne risulta costituisce una sorta di ecosistema. Ho coniato il termine eco-sistema per descriverlo, perché le mie sculture, le mie installazioni e i miei disegni sono sempre caratterizzati da una relazione fatta di echi reciproci.

CB/JL: La maggior parte degli oggetti che «utilizzi» ha una storia. Sono appartenuti a una città, a una persona, a un corpo. Che importanza ha per te questa idea di recuperare o di ri-creare qualcosa che è già esistito altrove?

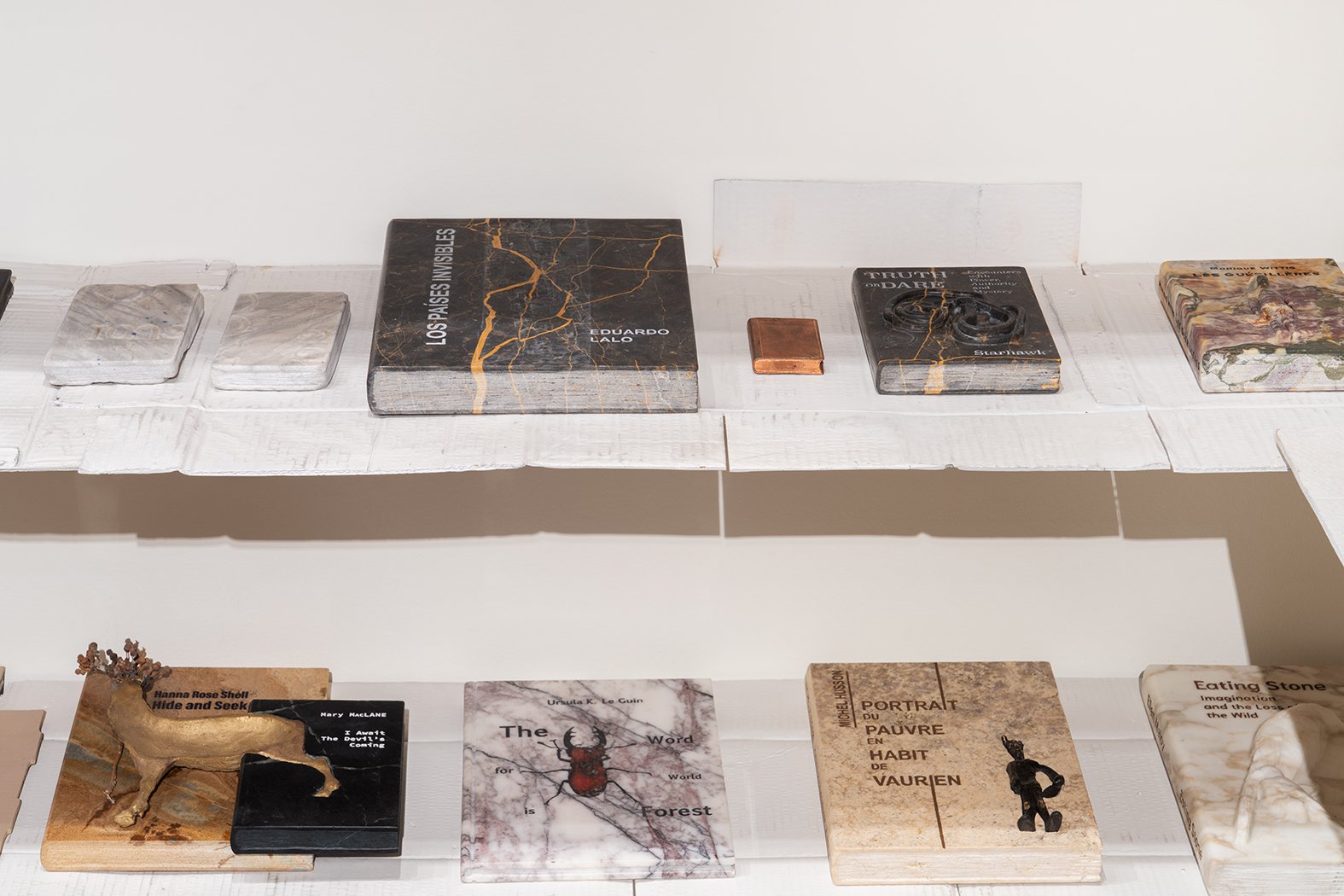

TT: Nel corso degli anni ho preso l’abitudine di raccogliere oggetti, scarti e frammenti di cose che portano tracce del tempo legate a eventi accidentali, alterazioni o a utilizzi che testimonino il loro modo di esistere. Ho costituito una sorta di atlante di questi oggetti, che realizzo in materiali diversi – bronzo, metallo, pietra, cemento, gesso gommapiuma – e con i quali convivo da anni. Possono cambiare identità non appena sono riprodotti in un materiale che li trasforma e li traghetta verso l’ecosistema del mio lavoro, alimentando nuove narrazioni in cui si adattano gli uni agli altri. Li ritroviamo nelle sculture o nelle installazioni, ma possono anche restare per anni sugli scaffali del mio studio, fino a diventarne parte. Come se avessero una sorta di vita propria.

CB/JL: Alcuni oggetti ritornano da anni nelle tue opere, per esempio le scarpe da donna, le coperte, le valigie, le chiavi. Che significato hanno per te?

TT: Sono cose accomunate da una relazione con un mondo in movimento. Alle scarpe associo l’esercizio del camminare e del pensiero, alle valigie, alle coperte e ai cuscini l’atto di abitare e viaggiare, alle chiavi la possibilità di aprire e chiudere, di passare dall’interno all’esterno. Questi oggetti mi servono da legame, da ponte per costruire narrazioni, anche se queste ultime possono portarci fuori strada. Sono elementi ricorrenti che permettono di aprire il mio lavoro a molteplici racconti, che conducono verso altri mondi. Mondi che non mi sono propri, legati a pensieri che vanno oltre la mia pratica ma che tuttavia la alimentano, come dimostrano altri oggetti, ovvero le opere di autori e autrici di cui riprendo i titoli incidendoli su libri di pietra. La mobilità non è necessariamente legata alla velocità, in particolare nel mio modo di procedere, ma nel gioco degli elementi non c’è niente di immutabile, e anche i materiali che impiego il più delle volte non lo sono, contrariamente a ciò che si pensa di solito: il bronzo è sottoposto a un’ossidazione continua nel tempo, può deteriorarsi; la pietra porta in sé una storia che si erode lentamente. Il turbamento è legato anche all’intreccio di questi molteplici movimenti.

[...]

(1) G. Deleuze, Sulla filosofia, in Pourparler, trad. di Stefano Verdicchio, Quodlibet, Macerata 200, p.190.

Estratti del catalogo della mostra "Tatiana Trouvé. La strana vita delle cose" a Palazzo Grassi